Tambang dan Kebun Punahkan Mata Pencaharian Warga Adat Kalimantan

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Masyarakat adat di pedalaman Kalimantan Timur terus kehilangan mata pencaharian utama sejak kehadiran pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas, dan perkebunan sawit.

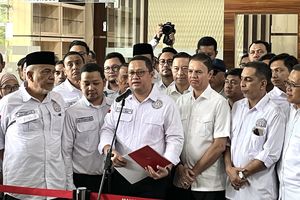

Industri ini memerlukan lahan yang sangat luas termasuk menyita hutan dan ladang-ladang yang tadinya menjadi wilayah mata pencaharian masyarakat adat. Mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2001-2006 yang juga Ketua Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim, Rama A. Asia, mengungkap masyarakat adat kini dalam kondisi kritis sejak investasi masuk.

Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk investasi menyebabkan wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan dan ladang menjadi sempit. “Hutan dan tanah mereka diambil untuk investasi dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Faktanya menyebabkan kesengsaraan,” kata Rama dalam sebuah diskusi di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Hutan, sawah, dan ladang secara seragam jadi lahan kebun sawit dan tambang. Masyarakat yang semula mudah memperoleh buah-buahan, padi, ikan, hingga hewan buruan, di dalamnya kini mulai sulit dicari bahkan hilang di beberapa wilayah. Termasuk hilangnya madu hutan yang dulu diandalan.

Pohon Benggeris, salah satu tumbuhan yang dilindungi negara, tempat tawon madu suka hinggap dan bersarang, kini sudah tidak ada lagi. Pohon karet dan rotan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, juga habis.

“Di tempat kami, 300 jenis tanaman obat, dari pohon, perdu, bambu, hingga rumput-rumputan, habis kena tambang dan kebun sawit. Masyarakat yang tadinya mengandalkan obat itu kehilangan hak hidupnya,” kata salah seorang Kepala Adat Dayak, Elioson, yang hadir dalam diskusi ini.

Masifnya industri, kata Rama, juga mengancam kelangsungan produk budaya. Sebutlah tumbuhan doyo sebagai bahan utama serat bagi ulap atau ulos atau sejenis kain tenun tradisional produk suku asli. Doyo nyaris punah. Belum lagi rotan dan karet yang digemari perkebunan warga.

“Doyo itu tumbuh liar di tanah berpasir. Dulu diusahakan masyarakat Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sekarang Jempang penuh dengan kebun sawit. Lahan habis. Tidak ada ruang untuk tumbuh doyo itu. Tumbuh di antara sawit, malah ditebas orang. Tenun ikat doyo memang masih ada sekarang, tapi tenun lebih banyak benang,” kata Rama.

Rama mengatakan, warga yang terhimpit lalu berpindah, atau memilih meninggalkan cara hidupnya dan beralih menjadi buruh di dunia industri. Mereka yang berpindah kemudian terbentur sempitnya lahan untuk dikelola. Akhirnya, mereka mengalami konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan.

Sementara itu, mereka yang tidak lagi berkebun dan berburu, memilih menjadi buruh perusahaan. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni.

“Pekerja pendatang digaji Rp 80.000-Rp 90.000 sehari. Orang lokal cuma Rp. 50-60 ribu per hari, karena keterampilan terbatas. Karena tidak memiliki kemampuan lain, terpaksa tetap kerja di situ. Jangka lima hingga 10 tahun lagi tentu akan sengsara. Ini sama dengan memiskinkan masyarakat miskin jadi tambah miskin,” kata Rama.

Dampak terus berlanjut. Kehadiran pekerja dari luar meningkatkan prostitusi liar di seputar tambang dan perkebunan, perselingkuhan antara pekerja dengan warga, perubahan gaya hidup remaja lokal yang tertarik perputaran uang yang besar, pencemaran air dan tanah, hingga kearifan lokal yang terus terkikis.

“Hitungan politis, dari tiga juta penduduk Kaltim, 50 persen suku Jawa, 30 persen Sulawesi, 20 persen gado-gado. Lima persen (dari 20 persen) itu kira-kira orang lokal (masyarakat adat) dan tidak mendapat perhatian serius,” kata Elioson.

Pasca-konflik yang terjadi secara berulang di antara masyarakat, akhirnya pemerintah membuka diri membahas rancangan peraturan daerah. Pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim menggodok Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) dan dimulai Juni 2012.

Sejak itu panitia khusus dibentuk. Tim pansus studi banding ke berbagai provinsi yang lebih dulu menerapkan perda serupa, termasuk mempelajari perda pengakuan tanah ulayat di Sunda, perda hutan adat di Kalteng, perda tanah ulayat masyarakat Sumatera Barat, hingga masyarakat Kerinci yang dilindungi peraturan gubernur.

“Mereka juga sampai studi ke Halmahera, Maluku Utara,” kata Direktur Eksekutif STABIL, Jufriansyah.

Tak hanya itu. Tim juga melakukan berbagai pertemuan dengan banyak kelompok masyarakat adat terpencil. “Sampai pernah ada pertemuan dengan masyarakat Punan yang tinggal di gua-gua yang disebut Gunung Hantu di Berau. Sambil menangis, masyarakat ini katakan, jangan paksa kami punya dinding dan atap bagus. Inilah hidup saya. Tapi kini rumah itu jadi kebun sawit,” kata Jufriansyah.

Tertundanya Pengesahan Perda Raperda PPHMHA berisi tentang kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah, wilayah, dan SDA. Raperda mengatur pula hak atas pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, hukum dan peradilan adat, lembaga masyarakat adat, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi MHA.

Asisten Program Manager STABIL, Yulita Lestiawati, mengatakan, perda juga diyakini bakal memberi jalan keluar atas sejumlah konflik batas, wilayah kelola, dan tata ruang antar warga maupun dengan perusahaan.

“Perda ini memecahkan konflik tenurial. Perusahaan juga diuntungkan. Ada kekawatiran, pasca perda lahir maka semua mengklaim diri masyarakat adat. Klaim akan dianalisa, diteliti, diverifikasi. Tidak bisa dibuktikan, klaim tidak diberikan,” katanya.

Kini, perda tinggal selangkah lagi untuk menjadi perda. Alih-alih diketok menjadi perda, pemprov menangguhkan pengesahan pada pertengahan Juni 2014 lalu, dengan alasan menunggu lahirnya UU PPHMHA yang baru mulai digodok pemerintah dengan DPR RI.

FDM dan sejumlah pihak kecewa atas penangguhan. Bagi mereka, alasan menunggu pengesahan UU PPHMHA tidak tepat, mengingat sejumlah provinsi telah menerapkan perda serupa lebih dahulu.

“Di lapangan, masyarakat membutuhkan payung hukum. Menunggu lagi, berarti pemerintah terus membiarkan kejadian-kejadian di lapangan. Jangan sampai tidak jadi (disahkan). Semua pihak sudah mengeluarkan miliaran Rupiah lewat berbagai studi banding dan diskusi. Jadi tak perlu sampai seperti Aceh dan Papua yang berdarah-darah dulu baru muncul perda,” kata Jufriansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.