Transisi ke Energi Bersih, Indonesia Bisa Belajar dari Norwegia

PANDEMI Covid-19 dalam dua tahun terakhir membawa dua momentum besar dalam sektor energi, yakni digitalisasi dan transisi energi menuju energi terbarukan atau ramah lingkungan. Negara-negara yang maju dalam pengembangan energi terbarukan telah mempromosikan kepada seluruh dunia untuk mengikuti jejak mereka sebagai bagian dari kampanye mereka untuk memerangi perubahan iklim.

Adanya fluktuasi harga bahan bakar fosil juga membuat banyak investor melihat aset-aset energi fosil di pasca pandemi dengan tingkat kehati-hatian yang lebih besar. Mereka mungkin juga sekarang menganggap aset energi terbarukan lebih baik, meskipun masa pandemi lalu sempat memperlihatkan ‘reality check’ pada kehandalan dan keterjangkauan energi terbarukan.

Pada sisi lain, pandemi membawa krisis ekonomi yang menghambat investasi sumber energi terbarukan di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

Baca juga: Realisasi Bauran Energi Terbarukan Tidak Capai Target

Trilema energi

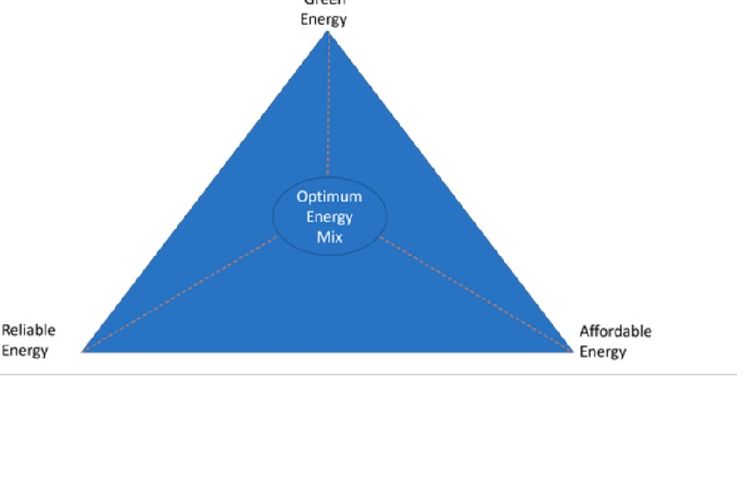

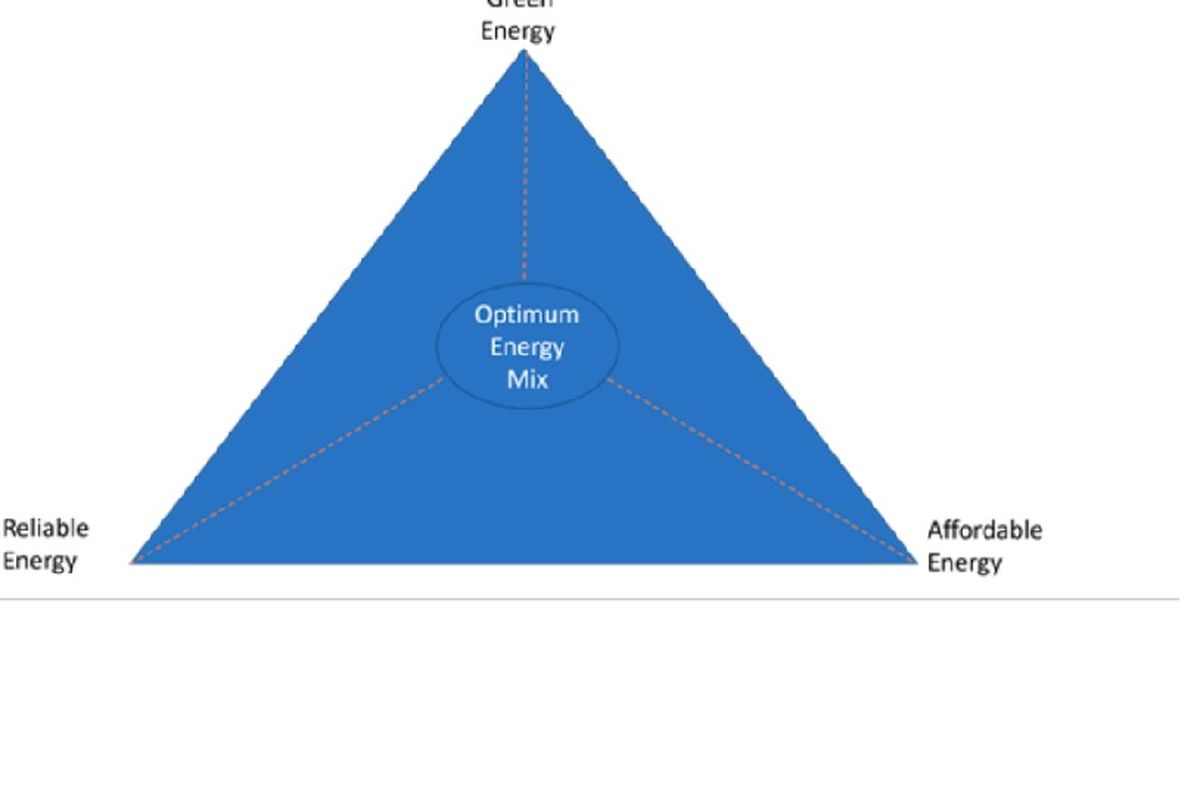

Tantangan tersebut di atas cukup menggambarkan kompleksitas trilemma energi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu green energy (keberlanjutan dan ramah lingkungan), reliability (kehandalan pasokan), dan affordability (keterjangkauan harga energi).

Mengapa disebut trilemma? Karena jika kita ingin 100 persen green, sayangnya sebagian besar produk green energy untuk kebutuhan massal masih memerlukan biaya tinggi dan kehandalan kesinambungan pasokannya masih dipertanyakan. Di sisi lain, jika kita hanya menginginkan energi yang murah (100 persen terjangkau), berarti kita berpotensi terjebak untuk menggunakan kembali energi yang tidak ramah lingkungan.

Oleh karenanya kita perlu menemukan keseimbangan dalam bauran energi. Jadi, alih-alih memberlakukan pembatasan atau larangan terhadap negara-negara yang masih menggunakan energi fosil, negara-negara maju seharusnya mendukung secara finansial dan teknologi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah dalam menghapus energi fosil mereka secara bertahap.

Dengan demikian, dunia dapat menyelaraskan dalam menemukan bauran energi yang optimal untuk mencapai keseimbangan antara green/environmental sustainability, reliability, dan affordability.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan, permintaan energi global akan meningkat sekitar 18 persen tahun 2030, dan sektor migas masih menyumbang lebih dari 50 persen dari total bauran energi. Angka ini bahkan belum memperhitungkan dampak perang atau konflik geopolitik yang terjadi sekarang maupun di masa depan yang dapat memperlambat pengembangan energi terbarukan.

Indonesia menargetkan pertumbuhan energi terbarukan mencapai 31 persen dari total bauran energi pada 2050 dan masih akan dominan mengandalkan energi fosil (sekitar 44 persen untuk minyak dan gas, dan 25 persen untuk batubara). Oleh karena itu, sementara Indonesia sedang membangun dan meningkatkan kapasitas sumber energi alternatifnya, peningkatan produksi minyak nasional tetap penting untuk mengamankan permintaan energi nasional, mengisi kesenjangan di masa transisi energi ini.

Norwegia sebagai salah satu negara maju yang rajin mengkampanyekan upaya-upaya pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan energi terbarukan pun tetap tidak mengendorkan aktivitas sektor migasnya.

Indonesia memiliki sejarah produksi migas yang sangat panjang. Penemuan minyak pertama terjadi tahun 1883, di Telaga Tunggal - Sumatera Utara, yang mengarah pada pembentukan Royal Dutch Shell tahun 1890. Kegiatan eksplorasi dilanjutkan di seluruh kepulauan Indonesia seperti: Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua.

Baca juga: Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Tahun 1930-an, ditemukan ladang Minas di Riau yang merupakan ladang minyak raksasa pertama di Indonesia. Bersamaan dengan penemuan-penemuan selanjutnya di lapangan Duri, Offshore North West Java (ONWJ) dan Offshore South East Sumatra (SES), mereka menjadi penyumbang utama produksi minyak nasional hingga akhir 1990-an.

Sejak tahun 1970-an, Indonesia juga menjadi salah satu pemimpin dunia dalam ekspor gas alam setelah ditemukannya lapangan gas besar di Arun (Aceh), Mahakam (Kalimantan Timur) dan lapangan Tangguh (Papua Barat).

Perkiraan potensi sumber daya hidrokarbon di Indonesia adalah 9,808 miliar standar barrel minyak dan 92 triliun standar kaki kubik gas yang tersebar di 24 cekungan. Namun, cadangan minyak terbukti hanya 2,5 miliar standar barrel minyak dan 50 triliun standar kaki kubik gas dari 18 cekungan yang dieksplorasi (SKK Migas, 2020).

Indonesia merupakan pelopor penerapan Production Sharing Contract (PSC) pada tahun 1966. Konsep PSC kemudian banyak diadaptasi oleh banyak negara lain di dunia. Konsep tersebut mempertahankan kedaulatan nasional atas sumber daya migas.

Perusahaan PSC bertindak sebagai “kontraktor”…

-

![]()

Menggenjot Bauran Energi Ramah Lingkungan

-

![]()

Realisasi Bauran Energi Terbarukan Tidak Capai Target

-

![]()

Dukung Energi Bersih, Hotel di Bali Mulai Gunakan CNG

-

![]()

Luhut Sebut Bloomberg dan Google Puji Indonesia soal Perkembangan Energi Bersih

-

![]()

Peran Penting Sumber Daya Panas Bumi Menuju Energi Bersih dan Dekarbonisasi di RI